警報(アラーム出力)の設定をする

測定チャネルごとに警報(アラーム)の条件を設定できます。

測定データが設定した条件を満たしたときにブザーを鳴らしたり、外部に警報信号を出力したりできます。

たとえば、記録している温度が高温になった場合、警報を出力できます。

警報ソースとして、次のチャネルに対して設定できます。

アナログ、パルス、ロジック、波形演算、CAN

設定できる警報種類は、レベル、ウインドウ、傾き、パターンです。CANチャネルは最大100条件の警報を設定できます。

外部制御端子から、外部に警報信号を出力できます。

取扱説明書 詳細編「8 外部制御(EXT. I/O)」

測定開始時に警報の条件を満たしていると、すぐに警報を出力します。

重要

無線ユニットとの通信が遮断されてデータが無い場合は、警報条件を判定しません。ただし、無線ユニットとの通信遮断の警報条件は判定できます。

無線ユニットとの通信が確立すると、本器でデータを復旧し、警報条件を判定します。

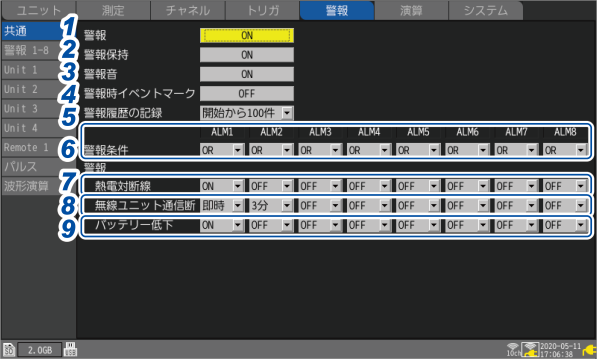

全チャネル共通の警報条件設定

すべてのチャネルに共通の警報条件を設定します。

>

>  >

>

1 [警報]で、警報機能を[ON]に設定する

OFF☑, ON

2 [警報保持]で、警報出力の保持を選択する

|

OFF☑ |

警報条件から外れたら、警報出力を停止します。 警報の条件を満たしている場合だけ警報を出力したいときに設定します。 |

|---|---|

|

ON |

一度警報を出力したら、手動で警報が解除されるか、測定を停止するまで警報出力を保持します。 警報の条件を外れても(正常に戻っても)警報出力を保持したい場合に設定します。

|

3 [警報音]で、警報の出力時に警報音を発生するかどうか選択する

OFF☑, ON

4 [警報時イベントマーク]で、警報発生時にイベントマークを付けるかどうか選択する

OFF☑, ON

取扱説明書 詳細編「5.3 警報発生時にイベントマークを付ける」

5 [警報履歴の記録]で、警報の履歴を選択する

|

開始から100件☑ |

警報番号1から100までを履歴に残します(101番以降は履歴に残りません)。 |

|---|---|

|

最新の100件 |

最新の警報100件までを履歴に残します(最新の100件より古い警報は履歴に残りません)。 履歴に残る警報番号は999,999までです。 |

STARTキーを押してから測定している間に発生した警報の履歴を保存します。

トリガ使用時には、トリガ待ち中の警報履歴も保存されます(記録された波形データ以前の警報履歴が含まれる場合があります)。

6 各警報出力([ALM1] ~ [ALM8])について、[警報条件]で、警報の成立条件を選択する

|

OR☑ |

各チャネルで設定した警報条件が1つでも成立したときに、警報を出力します。 |

|---|---|

|

AND |

各チャネルで設定した警報条件がすべて成立したときに、警報を出力します。 |

7 各警報出力([ALM1] ~ [ALM8])について、[熱電対断線]で、熱電対の断線を検出したときに警報を出力するかどうか選択する

入力チャネルの設定で、[断線検出]を[ON]に設定すると有効です。

取扱説明書 詳細編「1.4 入力チャネルの設定をする『温度(熱電対)の測定』」

他の警報条件(OR、AND)に関係なく、警報を出力します。

OFF☑, ON

8 各警報出力([ALM1] ~ [ALM8])について、[無線ユニット通信断]で、無線ユニットとの通信が遮断したときの警報出力を選択する(LR8450-01のみ)

他の警報条件(OR、AND)に関係なく、警報を出力します。

無線ユニットとの通信が遮断したときは、警報出力に関係なく警報履歴に残ります。

|

OFF☑ |

通信が遮断しても、警報を出力しません。 |

|---|---|

|

即時 |

通信が遮断したら、直ちに警報を出力します。 |

|

3分 |

3分間継続して通信が遮断したときに警報を出力します。 |

9 各警報出力([ALM1] ~ [ALM8])について、[バッテリー低下]で、本器または無線ユニットのバッテリーの容量が低下したときに警報を出力するかどうか選択する

他の警報条件(OR、AND)に関係なく、警報を出力します。

OFF☑, ON

>

>  >

>

警報チャネル[ALM1] ~ [ALM8]のそれぞれについて設定します。

1 波形の表示色を選択する

×(OFF)、24色

2 [フィルター]で、データポイントの数を選択する

設定したデータポイント数の間、警報状態が継続したときに警報を出力します。

OFF☑, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 任意

警報ソースに無線ユニットのチャネルが含まれる場合、復旧中はフィルターが掛からないことがあります。

([フィルター]で[任意]を選択したとき)

データポイント数を設定する

2☑ ~ 1000

3 [コメント]に、コメントを入力する(必要に応じ)

取扱説明書 詳細編「1.1 基本的な操作をする『文字の入力方法』」

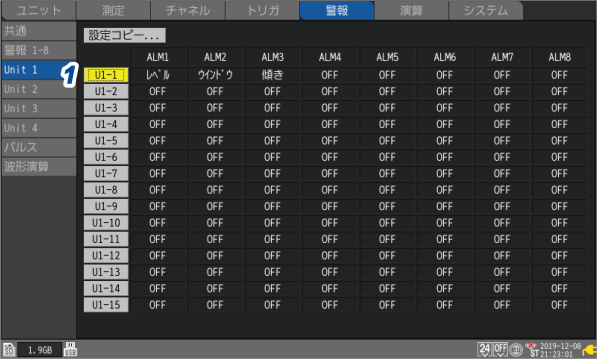

チャネル個別の警報設定

チャネルごとに警報機能を設定します。

>

>  > [Unit n]、[Remote n](n = 1, 2, . . .)、[パルス]、または[波形演算]

> [Unit n]、[Remote n](n = 1, 2, . . .)、[パルス]、または[波形演算]

一覧設定画面

1 監視したいチャネルの[Un-m]、[Rn-m]、[Pm]、または[Wm]でENTERキーを押す(m = 1, 2, ...)

チャネルごとに警報の「個別設定ウインドウ」が開きます。

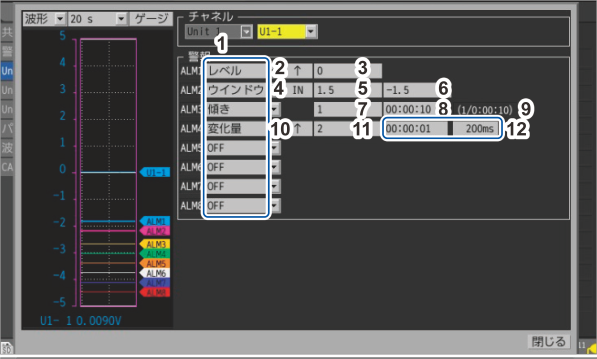

個別設定ウインドウ

2 監視したい各チャネルの[ALM1] ~ [ALM8]について、警報の設定をする

|

警報種類 |

設定内容 |

動作 |

説明 |

|

|---|---|---|---|---|

|

OFF☑ |

- |

- |

警報機能を使用しません。 |

|

|

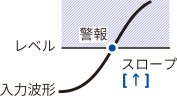

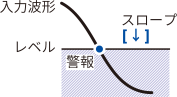

レベル |

スロープ |

↑☑, ↓ |

|

測定データが、指定したレベル以上のときに警報を出力します。 |

|

レベル |

数値を入力 |

測定データが、指定したレベルより小さいときに警報を出力します。ただし、パルスチャネルの場合は、レベルが0のときは測定値が0のときも警報を出力します。 |

||

|

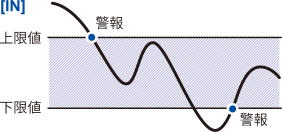

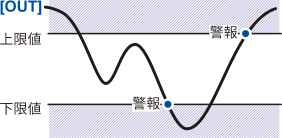

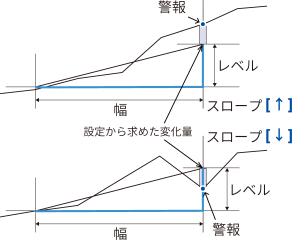

ウインドウ |

向き |

IN☑, OUT |

|

測定データが下限値以上かつ上限値以下のときに警報を出力します。 |

|

上下限値 |

数値を入力 |

|

測定データが下限値より小さいまたは上限値より大きいときに警報を出力します。ただし、パルスチャネルの場合は、上限値または下限値が0のときは測定値が0のときも警報を出力します。 |

|

|

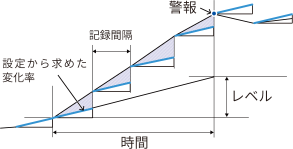

傾き |

レベル |

数値を入力 |

|

設定した時間の間、測定データの変化率が、設定から求めた変化率(レベル/ 時間)を超えたときに警報を出力します。*2 |

|

時間 |

時間を設定*1 |

|||

|

変化量 |

スロープ |

↑☑, ↓ |

|

設定した幅での変化量が、設定したレベル値以上または未満のときに警報を出力します。 |

|

レベル |

数値を入力 |

|||

|

幅 |

幅を時間で設定 |

|||

|

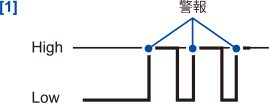

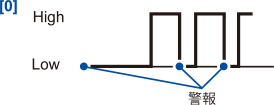

パターン |

レベル |

1, 0, X☑ |

|

ロジック信号が[1](High)のときに警報を出力します。 |

|

|

ロジック信号が[0](Low)のときに警報を出力します。 |

|||

|

|

警報の判定に使用しません。 信号を無視します。 |

|||

- *1

設定できる時間の値は、ユニットのデータ更新間隔の整数倍です。

- *2

傾きの例

レベルを5°C、時間を5秒に設定した場合

1. 記録間隔が5秒の場合

1つ前の測定値との差が5°Cを超えている場合に警報出力します。

データ例:20°C、25.1°Cとなった場合

2. 記録間隔が1秒の場合

5データ連続で1つ前の測定値との差が1°Cを超えている場合に警報出力します。

データ例:20°C、21.1°C、22.2°C、23.3°C、24.4°C、25.5°Cとなった場合

|

1 |

警報種類 |

|

2 |

警報[レベル]のスロープ |

|

3 |

警報[レベル]のレベル*1 |

|

4 |

警報[ウインドウ]の向き |

|

5 |

警報[ウインドウ]の上限値*1 |

|

6 |

警報[ウインドウ]の下限値*1 |

|

7 |

警報[傾き]のレベル*1 |

|

8 |

警報[傾き]の時間 1秒より小さい値は設定できません。 |

|

9 |

実際に警報を判断するレベルと時間(レベル/時間)

どちらの場合も、レベルは「7」の設定値 ×(時間/「8」の設定値)になります。 |

|

10 |

警報[変化量]のスロープ |

|

11 |

警報[変化量]のレベル*1 |

|

12 |

警報[変化量]の時間幅 24時間未満、かつ、10000サンプル分の時間まで設定できます。 |

- *1

本器ではひずみの単位を「μ ε」とします。SI接頭辞の「μ」を入力する必要はありません。

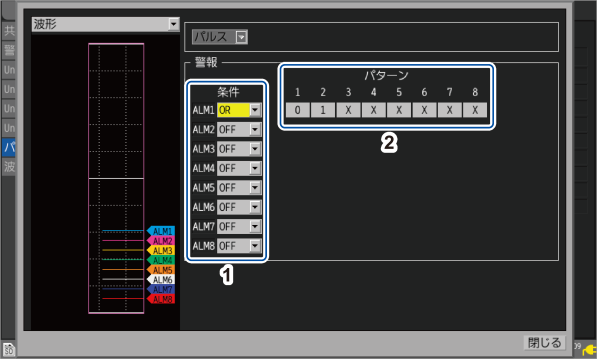

3 ロジックチャネル(P1 ~ P8)の入力の種類が[ロジック]のとき

[ロジック]でENTERキーを押す

[条件]で、警報の成立条件を選択する

取扱説明書 詳細編「1.4 入力チャネルの設定をする『ロジック信号の測定』」

|

OFF |

ロジック信号による警報を使いません。 |

|---|---|

|

OR |

パターンが1つでも一致したときに警報を出力します。 |

|

AND |

パターンがすべて一致したときに警報を出力します。 |

|

1 |

警報の成立条件 |

|

2 |

警報[パターン]のレベル |